Le 25 avril marque la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, une maladie infectieuse tropicale transmise par la piqûre de moustiques du genre Anophèle. En République centrafricaine (RCA), cette maladie demeure l’une des principales causes de mortalité maternelle et infantile, affectant en priorité les enfants et les femmes enceintes.

Le paludisme reste l’une des pathologies les plus répandues en Afrique subsaharienne, et la RCA n’échappe pas à cette réalité. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 569 cas ont été recensés en 2023 à l’échelle mondiale. Un rapport du ministère centrafricain de la Santé publique fait état de plus de 3 millions de cas dans le pays pour la même année, dont environ 4 500 décès.

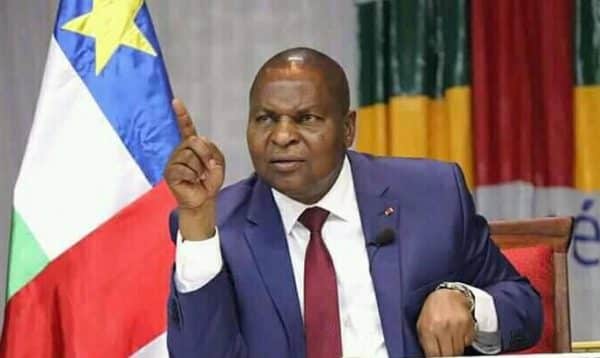

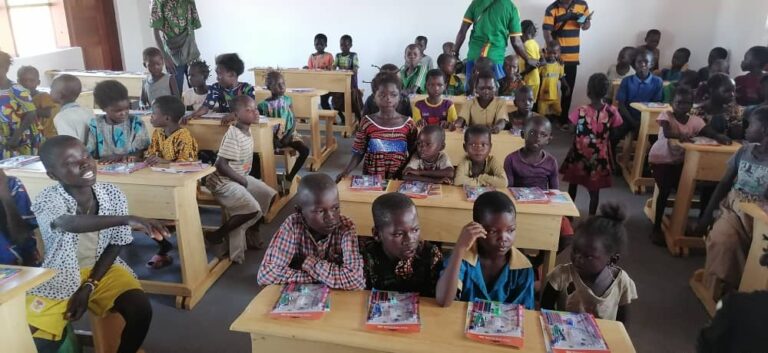

Face à cette urgence sanitaire persistante, le gouvernement centrafricain a multiplié les initiatives pour endiguer la propagation du paludisme. Parmi les principales mesures figurent la gratuité des soins médicaux pour les enfants de 1 à 5 ans et pour les femmes enceintes, la distribution massive et gratuite de moustiquaires imprégnées, ainsi que la récente introduction de campagnes de vaccination ciblant les enfants de 6 à 11 mois. Ces campagnes sont appuyées par les partenaires internationaux et visent à renforcer l’immunité des populations les plus vulnérables.

Cependant, malgré ces efforts significatifs, le paludisme continue de représenter une menace pour la santé publique. Une part importante de cette difficulté réside dans les comportements de la population elle-même. L’automédication, pratiquée en cas de fièvre sans consultation préalable dans un centre de santé, entraîne souvent des complications, voire des décès, en raison de traitements inadaptés. De plus, certaines moustiquaires imprégnées, pourtant distribuées gratuitement pour la prévention, sont détournées de leur usage initial à des fins commerciales ou domestiques. Enfin, l’insalubrité persiste dans les villes et quartiers, favorisée par des actes inciviques tels que le dépôt d’ordures dans les canaux d’évacuation d’eau.

Ces constats soulignent la nécessité d’un sursaut collectif. La lutte contre le paludisme ne peut se limiter aux actions gouvernementales. Elle exige l’engagement actif de chaque citoyen, une meilleure éducation sanitaire et une collaboration multisectorielle. La prévention, pour être efficace, doit être une responsabilité partagée.

Pa la rédaction RAVOCI